想象一下,你有一枚数字货币,它转账快到像发电子红包,手续费低到可以忽略不计,还能用家里的电脑轻松“挖矿”——这就是莱特币(Litecoin),一个诞生于2011年的加密货币,江湖人称“数字白银”。由于其缩写LTC,也被币圈的人戏称“辣条”。它的故事要从比特币的“堵车”说起。

比特币虽好,但就像早高峰的北京三环路,转账动辄需要10分钟甚至更久,手续费偶尔飙到几十美元。2011年,前谷歌工程师查理·李(Charlie Lee)受够了这种低效,他决定造一辆“轻量化跑车”,于是莱特币应运而生。如果说比特币是数字黄金,适合长期储存,莱特币就是日常消费的“零钱袋”,主打快速、便宜、亲民。

莱特币的技术底子与比特币一脉相承,但做了三项关键改造:第一招“加速引擎”。比特币每10分钟生成一个区块(交易记录包),莱特币直接压缩到2.5分钟,交易确认速度提升4倍。比如你网购时用比特币付款可能要等半小时到账,用莱特币喝杯咖啡的功夫就搞定了。

第二招“节能算法”。比特币挖矿用的是SHA-256算法,需要专业矿机狂耗电力;莱特币改用Scrypt算法,让普通电脑的CPU和显卡也能参与挖矿,就像把F1赛车换成家用轿车,门槛更低、更环保。第三招“扩容油箱”。比特币总量2100万枚,莱特币则设定8400万枚,是前者的四倍,这种设计既保持了稀缺性,又让单枚价格更亲民——2025年3月莱特币价格约85美元,而比特币已突破8万美元,普通人也能轻松持有几枚“数字白银”。

莱特币的日常使用体验像“顺丰快递”般丝滑。2023年,某汽车公司用莱特币智能合约管理全球零部件采购,原本需要7天的跨国对账缩短到7分钟,省下300万美元人力成本。普通用户转账莱特币,手续费通常不到10美分,而比特币平均要1美元以上。更妙的是,它还接入了闪电网络——一种“支付高速公路”,让小额交易像发短信一样即时到账。比如你在便利店买瓶水,用莱特币闪电支付,店员扫完码的瞬间钱已到账,连区块链主网络都不用惊动。

但莱特币的成长之路并非一帆风顺。2017年比特币价格暴涨引发全民挖矿热潮时,莱特币一度被贴上“穷人比特币”的标签。可正是这种亲民特性让它逆袭:当比特币矿机价格炒到数万元时,普通人用游戏显卡就能挖莱特币,一度吸引大量“家庭矿工”。2025年数据显示,莱特币全网算力较五年前增长12倍,但能耗仅为比特币网络的1/40,这种“低碳挖矿”模式甚至吸引欧洲环保组织为其点赞。

在投资领域,莱特币展现出“稳中求进”的性格。它不像狗狗币那样依赖网红效应,也不像某些新币种大起大落。2025年3月,莱特币市值约47亿美元,虽然不到比特币的1%,但常年稳居加密货币前十。机构投资者视其为“区块链支付试验田”:沃尔玛测试用莱特币结算供应商货款,星巴克试点APP内闪电网络支付,这些场景都看中它速度快、成本低的优势。

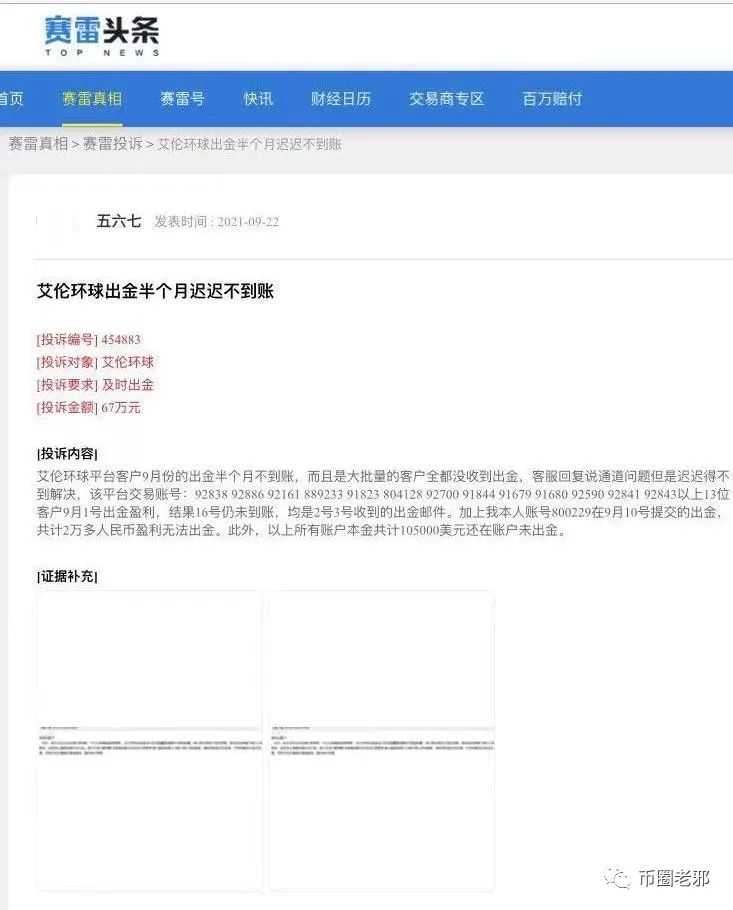

当然,莱特币也有烦恼。它的价格波动虽比山寨币平稳,但单日涨跌5%仍是常态;Scrypt算法虽降低了挖矿门槛,却也引来更多黑客攻击风险。2024年某交易所曾因系统漏洞被盗2.8万枚莱特币,价值约240万美元,这提醒用户:再安全的代码也需搭配冷钱包等防护措施。

展望未来,莱特币正在探索新角色。它不仅是支付工具,还成为区块链技术的“试验场”。比如2024年推出的“隐私交易”功能,让用户像用现金一样匿名转账;跨链原子互换技术则实现了莱特币与比特币的直接兑换,无需经过交易所。

查理·李曾说:“如果比特币是银行间的结算网络,莱特币就是日常消费的Visa卡。”或许有一天,当你在东京用莱特币买寿司,在巴黎用闪电网络支付地铁票时,这场始于2011年的“轻量革命”,才真正驶入了现实生活的快车道。

莱特币的故事告诉我们:技术革新未必需要颠覆一切,有时只需找准痛点,做更好的改良者。正如白银虽不如黄金耀眼,却以流通性成就了古丝绸之路的繁荣——在数字货币的世界里,莱特币正以它的“快、省、稳”,书写着属于自己的支付传奇。

一洼田

一洼田